在台灣中小學里,每位學生都有一本特殊的「聯絡簿」。這本藍色小冊子不僅是作業備忘錄,更是連結家庭與學校的橋梁。但當台北某國中老師翻開學生小杰(化名)的聯絡簿時,卻發現這個孩子的簿子里,永遠等不到家長簽名的那一欄。

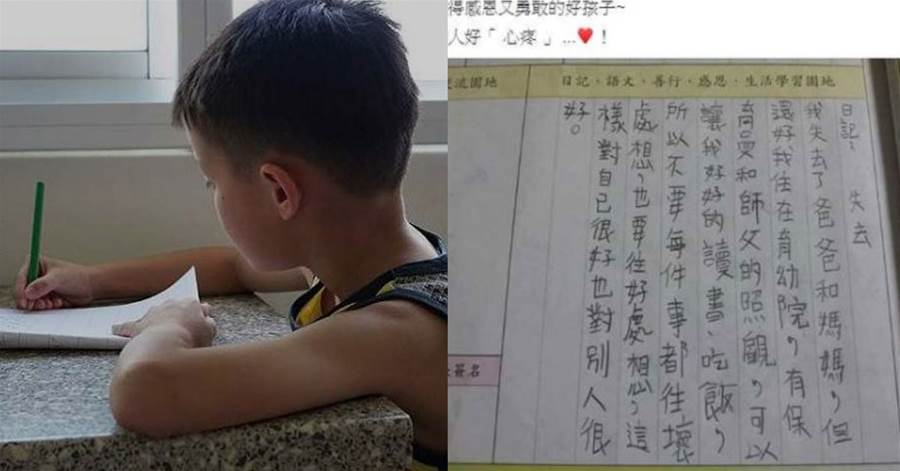

這個自幼失去雙親的男孩,用稚嫩筆跡寫下題為《失去》的周記:「老師說失去的反義詞是擁有,可我覺得失去本身也是一種擁有。五歲那年,我同時失去了爸爸和媽媽,但擁有了育幼院的保育媽媽,還有教我寫毛筆字的住持師父。」字里行間沒有怨懟,反而充滿超越年齡的智慧:「遇到難事不要總想著『我什麼都沒有』,要多看看『我還擁有什麼』。」

負責批改的老師在評語欄紅著眼眶寫下:「你教會了老師重要的人生道理。

」當這篇周記被匿名上傳網絡,24小時內引發上萬人淚崩轉發。有眼尖網友發現,小杰的字跡工整如印刷體,日記本邊緣還畫著小小的向日葵——那是育幼院每周末美術課的作業。

「他總把自己的床鋪收拾得最整齊」保育員陳媽媽透露,這個會主動幫弟弟妹妹綁鞋帶的孩子,其實比任何人都渴望家庭溫暖。院里準備的生日蛋糕,他會先切給其他院童;拿到善心人士捐贈的新書包,卻堅持繼續用修補過的舊書包:「留給更需要的人吧。」

心理學教授分析,過早經歷生離死別的孩子通常有兩極發展:要麼陷入創傷陰影,要麼淬煉出驚人韌性。小杰顯然屬于后者,他在周記里寫道:「雖然我沒有爸爸媽媽,但每天有熱騰騰的三餐,有可以安心寫作業的書桌,還有總對我微笑的警衛伯伯——這些不都是值得珍惜的擁有嗎?」

這篇568字的周記意外掀起愛心浪潮。超過300位網友致電育幼院詢問捐助方式,更有家長帶著孩子前來當義工:「想讓自家寶貝學習什麼是真正的感恩。」面對突如其來的關注,小杰只是靦腆地說:「希望大家多關心院里的弟弟妹妹,他們很多都還不會寫自己的名字。」

教育部門數據顯示,全台育幼機構收容著近2000名像小杰這樣的失依兒童。一本普通的聯絡簿,讓我們看見這些孩子如何在裂縫中尋找陽光。

正如小杰在周記結尾寫的:「失去就像被風吹走的樹葉,但大樹會長出新的嫩芽——只要根還緊緊抓著土地。」這個13歲少年用他的方式告訴我們:真正珍貴的從不是我們失去的,而是我們選擇看見的。