在台灣的一個熱門Facebook社群上,一位媽媽發布了自己兒子的國語作業,引起了網友們的廣泛討論。這份作業中包含一個令人頭疼的改錯字題組,其中最后一題讓這位媽媽感到特別棘手。題目是這樣的:「下課時,佳佳在操場上踢足球。」簡單的一句話,卻讓她反復審視,始終找不出應改之處。

這位媽媽表示,她為了這道題目重新閱讀了不少書籍和資料,可是依然無法找出答案,于是她選擇在網上求助。這條帖子迅速吸引了超過1500條評論,許多網友也加入了尋找錯誤字的行列。他們提出了各種猜測,有人懷疑是「場」字使用錯誤,有人猜測是不是因為「操場禁踢足球,應該去足球場踢」,甚至有人調侃說可能是出題老師疲憊過度,忘了放入錯誤字。

這場討論不僅僅展示了大家對于語文的認真態度,也反映出公眾對教育問題的關注。最終,有家長直接詢問了老師,得知這實際上是印刷廠的錯誤,原本應將「踢」字右邊的「易」印成「昜」,但印刷時沒有錯誤,因此題目中實際上并無錯誤字。

這件事情引出了另一個話題:國字的書寫和使用。在台灣,隨著電子設備的普及,越來越多人在書寫國字時會感到困難,尤其是那些不常用的字。此外,另一位網友也分享了自己孩子的小學三年級數學作業。

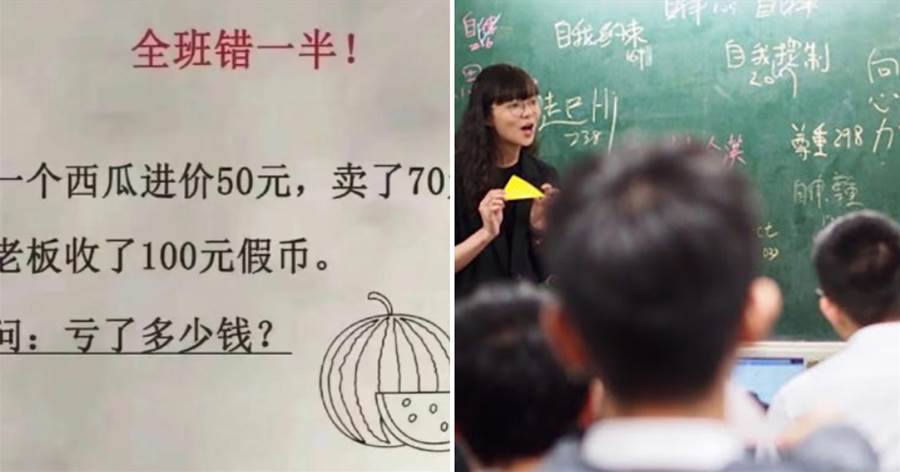

簡單的數學題目「500-302-75=123」看似沒有問題,但卻被老師扣分。

網友們熱議這個問題,解釋說這是因為在直式計算中,「減法不能連減」,正確的寫法應該是「500-(302+75)」。

這種數學邏輯讓不少人感到驚訝,直呼「小學要重讀了」。社群中的討論顯示,雖然許多人認為只要結果正確就足夠,但在學術和教育領域,邏輯的正確性同樣重要。

這兩個案例都觸及了當前教育系統中的一些關鍵問題,比如教材的準確性、教學方法的合理性以及如何在教育孩子的過程中培養其獨立思考的能力。這些討論不僅在網絡上引發了熱議,也讓更多的家長和教育工作者開始反思如何在現代教育中找到更好的平衡點。