作為一名關注教育話題的小編,最近在家長群看到一道引發熱議的小學數學思考題,看似簡單的「賣西瓜」題目竟讓不少成年人栽了跟頭,其中蘊含的思維訓練值得深入探討。

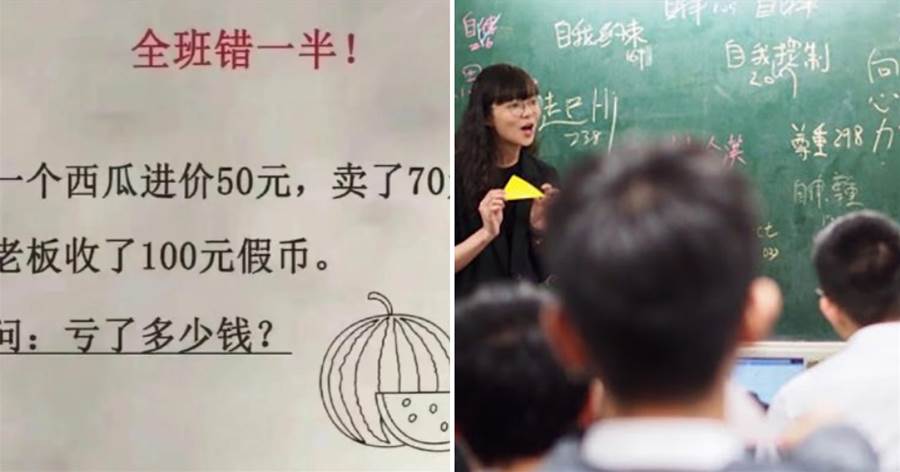

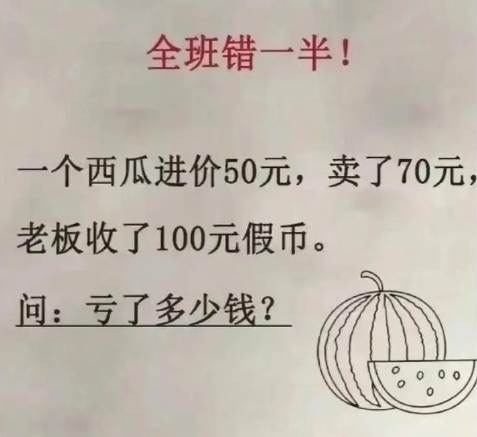

這道題目描述了一個常見的買賣場景:一個西瓜進價50元,以70元賣出,但老闆收到了100元假幣。問題很直接:問老闆虧了多少錢? 許多人的第一反應和孩子一樣,認為是150元。但正確答案讓人意外:老闆實際虧了80元。解析指出:虧損的是一個西瓜(進價50元)和找出去的30元現金,共計80元。而收到的100元假幣本身沒有價值,不需重復計算。一道簡單的生活化數學題,為何能成為檢驗邏輯思維的「試金石」?

看完這個題目和解析,我這心里先是「咯噔」一下——這不就是小時候最怕的那種「陷阱題」嗎?完全能理解孩子答錯時的委屈,畢竟「收假幣虧一百」這個想法太直接了。但仔細琢磨后不得不承認,題目確實巧妙:它考驗的是能否剝離無效信息(那張假幣),專注實際損失。這就像生活中很多事,表面看復雜,抓住核心才能算清賬。這種思維訓練,比單純計算更有價值。

這道題的火爆背后,折射出數學教育從「計算能力」向「邏輯思維」轉型的趨勢。

其核心價值在于:1. 培養區分「賬面損失」與「實際損失」的財經素養;2. 訓練從復雜情境中提取關鍵信息的能力;3. 提醒我們「直覺答案」往往需要理性驗證。這種貼近生活的題目,正是培養孩子理性思維的好載體——數學從來不只是數字游戲,更是理解世界的方式。